|

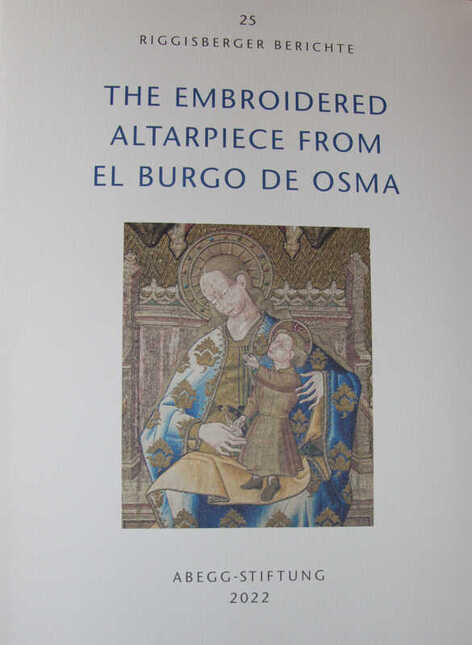

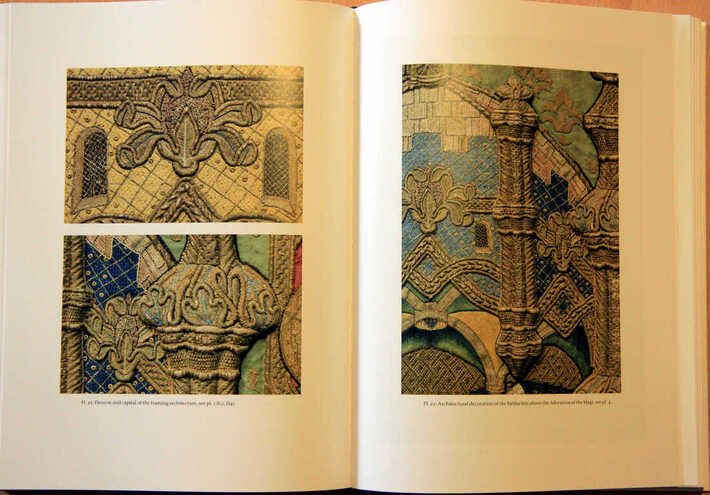

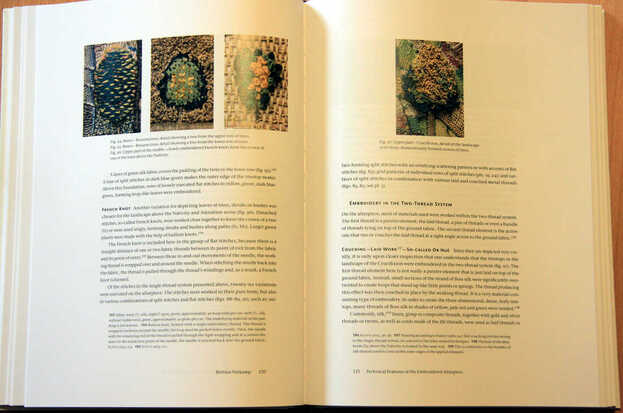

Vielleicht sollte dieser Blogbeitrag mit der Warnung versehen sein, dass es eine große Chance gibt, dass Sie nach dem Lesen Geld ausgeben werden ... Die Abegg-Stiftung hat ein neues Buch veröffentlicht. Diesmal auf Englisch! Vor einigen Jahren haben sie das Altarbild von El Burgo de Osma konserviert und das neue Buch beschreibt unglaublich detailliert, was sie über die Stickerei herausgefunden haben. Von den verwendeten Materialien bis zur Reihenfolge der Arbeit. Es ist so detailliert, dass ein erfahrener Sticker oder eine Gruppe von Stickern eine Kopie anfertigen könnte. Nun, das ist ein Buch, das es wert ist, in Ihrem Regal zu stehen. Auch wenn es bedeutet, dass Sie einige Zeit trockenes Brot essen müssen, um es sich leisten zu können. Wir befinden uns noch in der Fastenzeit; sehr passend also 😊. Lass uns es erkunden! Das bestickte Altarbild aus El Burgo de Osma ist das einzige seiner Art, das bis heute erhalten geblieben ist. Es wurde um 1460-1470 in Kastilien (Spanien) für den Bischof Pedro de Montoya angefertigt. Das Altarbild befindet sich derzeit im Art Institute of Chicago (Inv.-Nr. 1927.1779a-b) und besteht aus zwei Stücken. Der obere Teil zeigt vier Szenen: links die Geburt Christi, in der Mitte Maria mit dem Jesuskind und oben die Kreuzigung und rechts die Anbetung der Könige. Das untere Stück zeigt die Auferstehung in der Mitte, flankiert von drei Aposteln auf jeder Seite. Der obere Teil misst 161,5 x 200,5 cm und der untere Teil misst 89,5 x 202 cm. Beide Teile sind vollflächig mit Gold- und Silberfäden, farbiger Seide, Flittern und Perlen bestickt. Der Hauptteil des Buches besteht aus einem 100-seitigen Kapitel über Stickmaterialien und -techniken, das von Bettina Niekamp verfasst wurde. Sie hat über 200 verschiedene Kombinationen von Fäden und Stichen/Techniken auf dem Altarbild identifiziert. Und sie beschreibt sie sehr detailliert. Zusammen mit den vielen detaillierten Bildern im Buch sind Sie in der Lage, sie alle zu identifizieren. Es wird zwar eine Weile dauern, aber man kann es schaffen. Zu den Sticktechniken gehört die überdrehte Seidentechnik in den realistischen Baumkronen, Grasflächen und Schmutz gestickt sind. Diese Technik ist aus der englischen Stumpworkstickerei des 17. Jahrhunderts bekannt. Faszinierend sind auch die vielen Unterlegungstechniken. Es gibt Schläuche aus Leinenstoff, die dann mit Wolle gefüllt werden, um sie in die Basisschicht der Säulen zu verwandeln. Eine Schnur wird dann für zusätzliche Textur hinzugefügt, bevor die eigentliche Goldstickerei beginnt. Die Stickerei ist überwiegend in sehr gekonnt schattiertem Spaltstich ausgeführt. Aber es gibt auch eine Form von or nue. Und für eine realistischere Darstellung bestimmter Details wurden mehrfarbige Fäden verwendet. Sie wurden hergestellt, indem verschiedene Seidenfilamente in der Nadel gemischt wurden. Die Stickerei ist auch mit Schnürchen aus verschiedenen Menge und Kombinationen von Stech verziert. Das Buch hat auch einen ganzen Abschnitt mit ganzseitigen Tafeln der verschiedenen Teile der Stickerei. Sie können Stunden damit verbringen, die erstaunlichen Details zu betrachten. Weitere Kapitel beschreiben die Zeit und das Leben des Bischofs Montoya, seinen kunsthistorischen Kontext, die Ikonographie in Bezug auf das verwendete Material und die verwendeten Sticktechniken, die spätmittelalterliche Stickerei in Aragon und eine Fallstudie über Gewänder aus Barcelona. Auf 427 Seiten gibt es viel zu entdecken!

Das Buch kann direkt bei der Abegg-Stiftung in der Schweiz bestellt werden. Es kostet CHF 85 + Versand. Es scheint nicht vom Art Institute of Chicago erhältlich zu sein. Die Tatsache, dass dieses Buch auf Englisch statt auf Deutsch erschienen ist, ist ein echter Pluspunkt. Bitte teilen Sie der Abegg-Stiftung bei der Bestellung mit, dass wir mehr davon mögen. Sie könnten am Ende einige ihrer ebenso erstaunlichen älteren Publikationen übersetzen. Meine Journeyman Patrons können sich ein kurzes Video ansehen, in dem ich durch das Buch blättere. Beachten Sie auch: Katherine Diuguid hält am kommenden Sonntag einen MEDATS-Vortrag über ihr Mustertuch, das Sticktechniken zeigt, die auf dem Altarbild zu sehen sind.

0 Comments

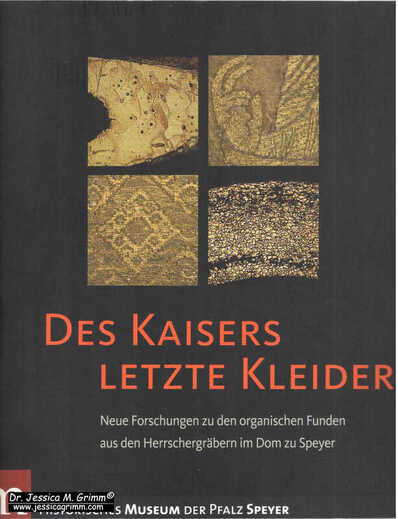

Da ich ursprünglich aus den Niederlanden komme und an der Royal School of Needlework in London die Goldstickerei gelernt habe, war ich bis vor ein paar Jahren nicht sehr vertraut mit all den mittelalterlichen Goldstickereien, die in Deutschland überliefert sind. Es gibt eine Menge davon! Aber leider wird fast immer auf Deutsch veröffentlicht. Nicht sehr zugänglich für die weltweite Stickgemeinschaft oder gar Stickereiforscher von außerhalb Deutschlands. Die deutsche Stickgemeinschaft ist eher klein und interessiert sich vor allem für Kreuzstich und Weißstickerei. Ich bin daher manchmal etwas ratlos, für wen diese großartigen deutschen Publikationen eigentlich geschrieben wurden. Sie sind oft voller technischer Details. Dinge, die Macher wissen wollen, nicht unbedingt ein durchschnittlicher Archäologe oder (Kunst-)Historiker. Im vergangenen Jahr habe ich eine weitere dieser brillanten Publikationen über die Textilfunde aus den Kaiser- und Bischofsgräbern des Speyerer Doms entdeckt. Lassen Sie mich Ihnen einige ziemlich erstaunliche Stücke vorstellen! Erstens haben wir den Mantel von Philipp von Schwaben (1177-1208), der im letzten Viertel des 12. oder frühen 13. Jahrhunderts angefertigt wurde. Darauf befinden sich zwei Medaillons mit Goldstickereien. Das eine zeigt Christus, das andere Maria. Der Mantelstoff und wahrscheinlich auch die Stickereien stammen aus Byzanz. Philipp hatte Irene Angelina (1181-1208) geheiratet, eine Tochter des byzantinischen Kaisers Isaak II. Angelos (1156-1204). So hatte er leichten Zugang zu Textilprodukten aus Byzanz. Die Stickerei ist auf einem Stück feinem Samit mit Seiden- und Goldfäden ausgeführt. Die Goldstickerei ist mit etwa 40 parallelen Fäden pro Zentimeter recht fein. Interessanterweise sind die Goldfäden in Anlegetechnik gestickt, abgesehen von den Umkehrstellen. Diese erfolgten in Anlegetechnik mit versenktem Haftfaden (z.B. auch so im Bamberger Reitermantel (DMB Inv.Nr. 3.3.0003)). Jahrelang entging mir diese Kombination aus Anlegetechnik und Anlegetechnik mit versenktem Haftfaden. Warum haben die das getan? Als es kürzlich in einer Diskussion mit Cindy Jackson zur Sprache kam, kam sie sofort mit einer vollkommen logischen Erklärung: Die Umkehrstellen sind ordentlicher/einfacher. Daran hatte ich nie gedacht. Obwohl ich weiß, dass viele Leute Schwierigkeiten haben, ordentliche Umkehrstellen zu machen, fand ich sie nie schwer oder entmutigend. Wenn Sie aber versuchen den seidenen Haftfaden zu versenken, besteht die Gefahr, dass der Faden bricht. Ich verstehe jedoch vollkommen, dass es wahrscheinlich das Risiko wert ist, wenn die Umkehrstellen nicht Ihre Stärke sind. Rätsel gelöst! Ein weiterer spektakulärer Fund ist ein Paar bischöfliche Socken aus einem der Bischofsgräber. Die Stickerei ist komplett in Anlegetechnik mit versenktem Haftfaden ausgeführt. Daher wurden diese Luxussocken möglicherweise um das Jahr 1200 in England hergestellt. Wie wir jedoch im zeitgenössischen Mantel Philipps von Schwaben gesehen haben, wurde die Anlegetechnik mit versenktem Haftfaden keineswegs ausschließlich in England praktiziert. Mein Bauchgefühl ist, dass Anlegetechnik mit versenktem Haftfaden = Opus anglicanum = England manchmal etwas zu eifrig für Goldstickereien aus Kontinentaleuropa verwendet wird.

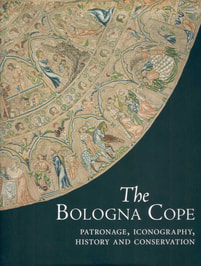

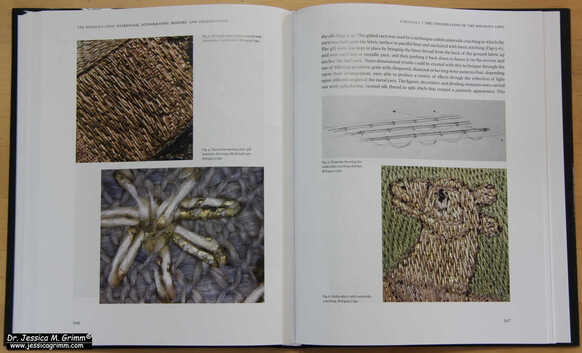

Neben der Beschreibung der ursprünglichen Ausgrabungen im frühen 20. Jahrhundert enthält die Publikation auch sehr gute Kapitel über mittelalterliche Textiltechniken (Weben, Fingerflechten und Brettchenweben). Ein weiteres Kapitel vergleicht die Funde aus Speyer mit zeitgenössischen Funden aus anderen Ländern. Die Kapitel über die wissenschaftlichen Untersuchungen der Funde sind auch sehr gut. Mit einem ganzen Kapitel über die Goldfäden. Wenn Sie sich für archäologische Textilien interessieren (einige mit Goldstickerei), ist dieses Buch genau das Richtige für Sie. Da das Buch etwas älter ist, kann man es manchmal aus zweiter Hand finden. Möglicherweise können Sie es jedoch über eine Bibliothek beziehen. Literature Herget, M., 2011: Des Kaisers letzte Kleider. Neue Untersuchungen zu den organischen Funden aus den Herrschergräbern im Dom zu Speyer, Historisches Museum der Pfalz Speyer. Heute werde ich euch ein neues Buch über Opus anglicanum vorstellen. Einer meiner Studenten hat darüber in der Medieval Embroidery Study Group gepostet. Da das Buch in Englisch geschrieben ist, der Sprache, die von den meisten Menschen in der internationalen Stickszene verwendet wird, sind diese Bücher zu wichtig, um sie zu ignorieren. Sie haben das Potenzial, richtig wichtig zu werden. Mit 125 € + Versand ist das Buch nicht gerade ein Schnäppchen. Lassen Sie uns also gemeinsam den Inhalt erkunden, damit Sie eine fundierte Entscheidung darüber treffen können, ob es sich lohnt. The Bologna Cope: Patronage, iconography, history and conservation wird von M.A. Michael herausgegeben und ist der zweite Band der Reihe "Studies in English Medieval Embroidery". Das Buch kann über den Brepols Verlag bestellt werden. Da die Bologna-Cope in einem italienischen Museum aufbewahrt wird, wurden die Kapitel des Buches hauptsächlich von italienischen Gelehrten geschrieben. Da der Herausgeber jedoch aus Großbritannien stammt, wurde das Buch auf Englisch veröffentlicht. Italien hat viele prächtige mittelalterliche Stickereien und eine große Menge an Literatur über sie. Es ist jedoch alles auf Italienisch veröffentlicht. Keine Sprache, die die meisten von uns fließend genug beherrschen. Das Buch beginnt mit einer allgemeinen Einführung in das Thema. Diejenigen von Ihnen, die vor ein paar Jahren die Opus anglicanum-Ausstellung im Victoria & Albert Museum besucht haben, erinnern sich wahrscheinlich an die Bologna-cope, da sie direkt am Eingang ausgestellt war. Dieses erste Kapitel stellt uns auch kurz einige andere bestickte Gewänder vor, die in Italien aufbewahrt werden. Weder die Ikonographie dieser Stücke noch ihre Sticktechniken werden beschrieben. Die Bilder sind meist nicht detailliert genug, um die Lücken zu füllen. Das zweite Kapitel stammt von M.A. Michael selbst und beschäftigt sich hauptsächlich mit stilistischen Vergleichen zwischen der Gestaltung des Cope und einigen anderen Werken zeitgenössischer Kunst. Es hat einen ziemlich guten Überblick über die historischen Quellen, die Hinweise auf die Hersteller und Händler mit Opus anglicanum enthalten. Vieles bleibt jedoch unklar, da die Händler oft nicht sicher von den Machern getrennt werden können. Wenn Sie mehr über die Macher von Opus anglicanum erfahren möchten, wird dieses Kapitel nicht viel hinzufügen. Ein großes Kapitel ist der Ikonographie der Cope gewidmet. Es ist mit vielen Bildern der Stickerei illustriert. Da jedoch viele der Szenen recht groß sind, sind die Bilder meist nicht detailliert genug, um mehr über die Stickerei zu erfahren. Nur eine Handvoll liefert genügend Details. Die nächsten beiden Kapitel werden für die meisten Sticker nicht von Interesse sein. Ein Kapitel befasst sich mit den möglichen Hinweisen auf dieses Thema in den Inventaren der Dominikaner in Bologna. Und das andere Kapitel beschäftigt sich mit der Publikations- und Ausstellungsgeschichte des cope. Das 6. Kapitel klingt sehr vielversprechend: "Textilien und Stickerei in Italien zwischen 1200 und 1300". Leider handelt der Großteil von den Stoffen und nicht von der Stickerei. Und lassen Sie sich nicht täuschen: Wir bekommen keinen Überblick über bestickte Stücke, die im 13. Jahrhundert in Italien hergestellt wurden. Es werden nur kurz die verbliebenen Textilien untersucht, die mit Papst Benedikt XI. (Stifter der Bologna-Cope) und seinem Vorgänger Bonifatius VIII. verbunden sind. Gibt es keine anderen italienischen Stickereien aus dem 13. Jahrhundert? Oh doch! Sie befinden sich im Victoria & Albert Museum, im Domschatz in Aachen, in der Sammlung Keir und im Museo Episcopal Vic. Da ich Italienisch nicht sehr flüssig lese, geht meine Forschung über die italienische mittelalterliche Stickerei nur langsam voran und ist noch lange nicht abgeschlossen. Dieses Kapitel wäre eine ausgezeichnete Gelegenheit gewesen, ein nicht-italienisches Lesepublikum gründlich in das Thema einzuführen. Aber es ist das letzte Kapitel, das mich wirklich zu der Weißglut bringt: "The Conservation of the Bologna Cope". Dieses Kapitel sollte einen Abschnitt über die Materialien und Techniken enthalten, die zur Herstellung der Stickerei verwendet wurden. Das tut es nicht. Uns wird nur gesagt, dass die Stickerei auf zwei Leinenschichten ausgeführt wird. Fadenzahl, bitte! Die Goldfäden bestehen aus vergoldeter Silberfolie, die um einen seidigen Kern gewickelt ist. Zusammensetzung der Metalle? Gesponnene Richtungen? Farbe des seidigen Kerns? Dicke? Irgendwelche Details zu den Seidenfäden, die für die Spaltstich-Stickerei verwendet werden? Länge der Stiche? Das Kapitel enthält ein paar Nahaufnahmen und ein paar Makrobilder. Aber das ist alles. Was für eine verpasste Gelegenheit.

Alles in allem ist dieses Buch bestenfalls ein Bildband. Die Forschungsaufsätze sind nicht brillant. Für den Sticker ist dieses Buch eine große Enttäuschung und eine verpasste Chance. Im Vergleich zum Katalogeintrag in "English Medieval Embroidery" aus dem Jahr 2016 werden keine Informationen hinzugefügt. Sollten Sie das Buch kaufen? Nur wenn Opus anglicanum wirklich Ihr Ding ist und Sie das Geld übrighaben. Stattdessen wäre es vielleicht besser für die Publikationen der Abegg Stiftung zu sparen! Literatur Browne, C., Davies, G., Michael, M.A. (Eds.), 2016. English Medieval Embroidery: Opus Anglicanum. Yale University Press, New Haven. Michael, M.A. (Ed.), 2022. The Bologna Cope: Patronage, iconography, history and conservation. Studies in English medieval embroidery II. Harvey Miller, London. |

Möchten Sie mit meinen Stickabenteuern Schritt halten? Melden Sie sich für meinen wöchentlichen Newsletter an, um über neue Blogs, Kurse und Workshops informiert zu werden!

Hat dir mein Blog gefallen? Bitte ziehen Sie eine Spende in Betracht oder werden Sie Patron, damit ich die gute Arbeit und meinen Blog werbefrei fortsetzen kann!

ArchiV

January 2024

Kategorien

All

|

Contact: info(at)jessicagrimm.com

Copyright Dr Jessica M. Grimm - Mandlweg 3, 82488 Ettal, Deutschland - +49(0)8822 2782219 (Monday, Tuesday, Friday & Saturday 9.00-17.00 CET)

Impressum - Legal Notice - Datenschutzerklärung - Privacy Policy - Webshop ABG - Widerrufsrecht - Disclaimer

Copyright Dr Jessica M. Grimm - Mandlweg 3, 82488 Ettal, Deutschland - +49(0)8822 2782219 (Monday, Tuesday, Friday & Saturday 9.00-17.00 CET)

Impressum - Legal Notice - Datenschutzerklärung - Privacy Policy - Webshop ABG - Widerrufsrecht - Disclaimer

RSS Feed

RSS Feed